目次 ▼

SXOという新しい概念

最近は、「SEOよりもSXOが大事!」と言われることが多くなりましたが、あなたは「SXO」が何かわかりますか。

「やっとSEOを理解して取り組んでたのに、また新しいの覚えるの?」

たしかにSXOは比較的新しい言葉ですが、最近のSEOを理解していれば、SXOの理解はそれほど難しくないことです。

ただし、「SEO」「SEM」「SEA」「SXO」など、関連用語との違いは明確にしておきましょう。

- SEO、SEM、SEA、SXOの意味

- SXOは何をすれば評価されるか

- SXO対策はユーザーファーストの追求

それでは早速見ていきましょう。

SEOとは

SEO(Search Engine Optimization|サーチエンジンオプティマイゼーション)とは、「検索エンジン最適化」のことで、ある言葉でWEBを検索したときに、検索結果の上位に特定のWEBページが表示されるように調整する行為のことです。

一般的な読み方はエスイーオー、まれにセオなどと呼ばれます。

世の中には、さまざまな種類の検索エンジンがありますが、ここで言う検索エンジン最適化とは、一般的にはGoogleを対象にしています。

Yahoo!Japanの検索エンジンはGoogleブランド、Yahoo!台湾の検索エンジンはbingブランドを使用するなど、国や地域によって特性があります。これらを考慮すると、Googleは世界の検索エンジンシェアの9割近くを占めています。

つまり、Google検索エンジンの検索結果で上位に表示されるための対策がSEOということになります。

SEMとは

SEM(Search Engine Marketing|サーチエンジンマーケティング)とは、「検索エンジンマーケティング」のことで、検索エンジンを経由して特定のWEBサイトの訪問者数を増やすための施策を言います。

一般的な読み方はエスイーエム、まれにセムと呼ぶ人もいます。

上記を見るとSEOと同じ意味に見えるかもしれませんが、SEMはSEOとSEA(リスティング広告)の2つに分類されます。

SEA(リスティング広告)とは

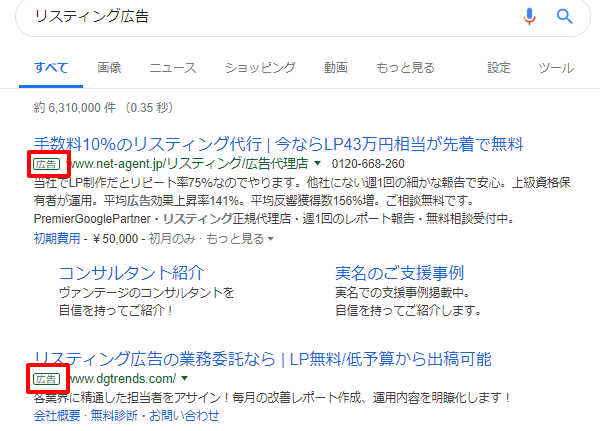

SEA(Search Engine Advertising|サーチエンジンアドバタイジング)とは、「検索連動型広告」のことで、検索エンジンでユーザーが検索したキーワードに連動して検索結果に表示される広告のことです。一般的には、リスティング広告と呼ばれます。

リスティング広告は、検索結果の上部・下部、または右側(PCの場合)に表示され、図の赤枠のように[広告]と表記されます。

つまり、「SEM=SEO+SEA」という関係になります。

SXOとは

SXO(Search Experience Optimization|サーチエクスペリエンスオプティマイゼーション)とは、「検索体験最適化」のことで、検索エンジンの上位表示目的ではなく、検索体験によってユーザーの満足度を高める施策のことです。

一般的な読み方は、エスエックスオーです。

では、検索体験によるユーザーの満足度とはどのようなことでしょうか。

検索体験によるユーザーの満足度とは

ユーザーが検索エンジンを使うのは、以下のように何らかの情報を探しているためです。

- 暇つぶしのために面白い動画を探している

- 年末の忘年会のために予約するお店を探している

- レポートの参考になりそうな文献を探している

- アルファベット(Google)の総資産額を知りたい

- 簡単に肩こりを治す方法を知りたい

- 100万円の予算に見合う新しい車を探している

では、あなたは、これらの答えが明確に書いてあるページを一回の検索、一回のクリックで見つけられるでしょうか。

きっと、何回も検索を繰り返したり、いくつものWEBサイトを巡って、ようやく満足できる答えを発見できるはずです。

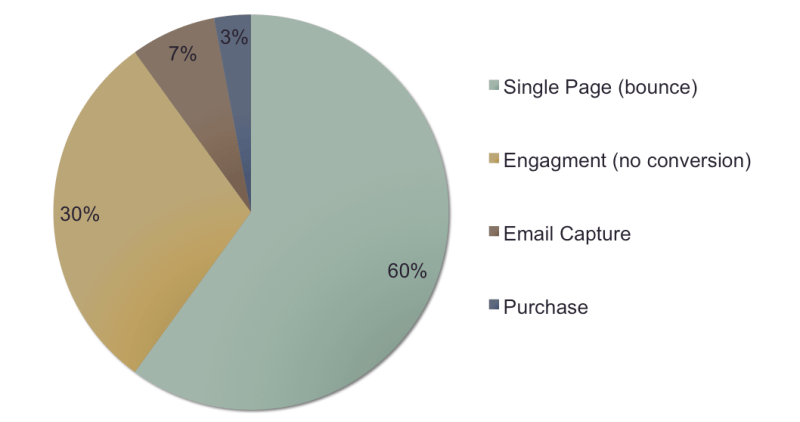

以下は「Search Engine Land」で使用していた画像で、商材購入を目的としたあるWEBサイトの検索ユーザーがどのような行動を取ったかを示す円グラフです。

From SEO To SXO: Search Experience Optimization – Search Engine Land

- 60%|Single Page(bounce)……1ページで離脱した

- 30%|Engagment(no conversion)……エンゲージメントしたがコンバージョンに至らず

- 7%|Email Capture……メールアドレスを登録した

- 3%|Purchase……購入に至った

全体の7%がメールアドレスを登録し、3%が商材を購入しています。商材が何かわかりませんが、このコンバージョンはなかなか優秀だと思います。

では、このWEBサイトを探し当てたユーザーは、全員が満足度が高い検索体験をしたと言えるでしょうか。

3%(+7%)のユーザーは目的を達成したため満足度が高い検索体験と言えそうですが、残りの90%の人は満足したとは言えないでしょう。

つまり、SXOとは、ユーザーが検索をして目的を達成することで、満足度が高い検索体験を目指すものなのです。

究極のSXOは、ユーザーの探している情報が検索結果の1番上に表示され、ユーザーがそのページから移動しないで目的を達成することです。

GoogleによるSXOの評価基準

ではGoogleは、ユーザーの検索体験を最適化するSXOの良し悪しをどう判断しているのでしょうか。

Googleは、検索結果の品質評価のために、クリックを監視していることが明らかになっています。

Google confirms watching clicks to evaluate results quality. FYI Google still won't say if clicks used as rank signal pic.twitter.com/jzNGc5reQk

— Danny Sullivan (@dannysullivan) 2015年3月25日

そして、先ほどの「Search Engine Land」では、以下の指標でSXOを評価できると推測しています。

滞在時間の長さ

検索結果からあるWEBサイトをクリックし、そこからまた検索結果に戻るまでの時間が短いと評価は低くなり、検索結果に戻るまでが長いと評価は高くなります。

つまり、サイトの滞在時間が長い方がユーザーの満足度が高くなると推測できます。

ポゴスティッキング(Pogosticking)

ポゴスティッキングとは、検索結果からあるサイトを訪問したが、求める情報がない場合に検索結果に戻って他のサイトにアクセスする……という行為を繰り返すことです。

この行為を繰り返して最後にたどり着いたサイト、つまり最後に検索をしたサイトはユーザーの満足度が高いと推測できます。

クリック率(CTR)

検索表示回数に対してクリック率が高い場合は、タイトルやスニペットにユーザーの求めることが書いてある可能性が高いことを示唆します。

新しい検索を始めたか

ユーザーが、前回の検索とは関連性がないキーワードで新しい検索を始めた場合は、前回の検索結果に満足した可能性があります。

そのため、最後に訪れたサイトや滞在時間が長いサイトに、より満足したと推測できます。

SXO対策とはユーザーファーストを追求すること

上記を見て分かる通り、SXO対策とは、検索行動のユーザーファーストを追求することです。

わたしが冒頭で「最近のSEOを理解していれば、SXOの理解は難しくない」と書いたのは、現在のSEOはユーザーファーストなコンテンツを作ることが当たり前だからです。

それは、Googleウェブマスター向けガイドライン(品質に関するガイドライン)にも明確に記載されています。

SEO、SEM、SXOと言われると難しく感じますが、ユーザーファーストなコンテンツの提供を意識すれば問題ありません。

- ユーザーのニーズを推測する

- ユーザーニーズに沿ったコンテンツを作る

- ユーザーエクスペリエンスを高める導線を設計をする

- 検索されるためのSEOのルールを守る

- 訪問者を増やすためにSEAを行う

Googleの本来の目的を理解できれば、SEOとSEMとSXOは同じ目的のために行うものだと理解できるはずです。

SEO、SEM、SXOなどの言葉の意味を知ることは大切ですが、すべてにおいて「ユーザーファースト」を追求していくことがもっとも重要で、成果を出すもっとも早い考え方だと理解しましょう。