目次 ▼

E-A-Tの観点から重要な指標

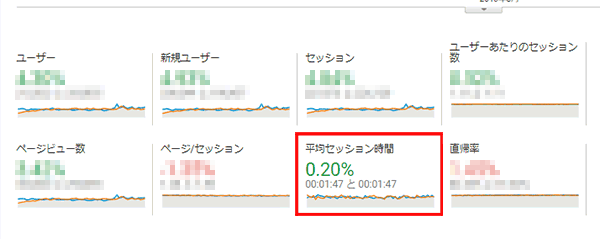

Googleアナリティクスで見る基本的な数値は、「ユーザー」「新規ユーザー」「セッション」「ユーザーあたりのセッション数」「ページビュー数」「ページ/セッション」「平均セッション時間」「直帰率」です。

まずはじめに覚えるべき数値は、「ユーザー数」「セッション数」「ページビュー数」です。

一方近年、E-A-T、Page Qualityの観点から、「ページ/セッション」「平均セッション時間」「直帰率」の重要性が増しています。

以前からよく議論になるのが、平均セッション時間(または平均ページ滞在時間)が長く、直帰率が低い方がページ評価が高くなるのかどうかです。

- 平均セッション時間、平均ページ滞在時間、直帰率の解説

- 平均セッション時間と平均ページ滞在時間の計算方法

- 平均セッション時間・平均ページ滞在時間・直帰率はSEOと関係があるか

- 滞在時間を伸ばす方法

それでは早速見ていきましょう。

平均セッション時間、平均ページ滞在時間、直帰率

平均セッション時間とは

平均セッション時間とは、WEBサイトに訪れたセッションあたり、平均でそのWEBサイト内に滞在した時間を表します。以下の数値は、WEBサイト全体の平均です。

平均ページ滞在時間とは

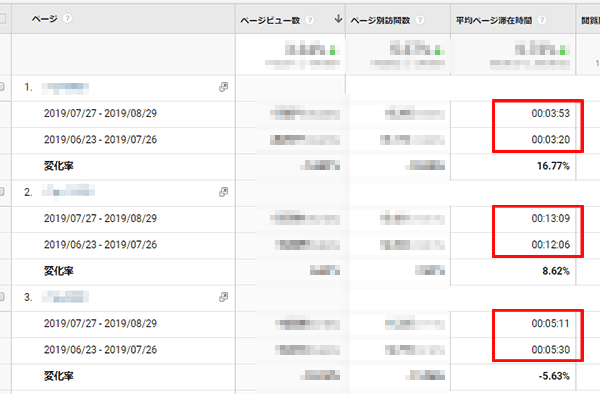

平均ページ滞在時間とは、WEBページあたり、平均でそのWEBページにどれだけ滞在したかを時間で表したものです。

平均セッション時間と平均ページ滞在時間は、セッションあたりの滞在時間とページあたりの滞在時間で違うので、勘違いしないようにしてください。

直帰率とは

直帰率とは、WEBサイトに訪れたセッションのうち、他のWEBページに移動せずに直帰したセッションの割合を示す指標のことです。

直帰率と離脱率の違いは、以下を参照してください。

平均セッション時間と平均ページ滞在時間の計算方法

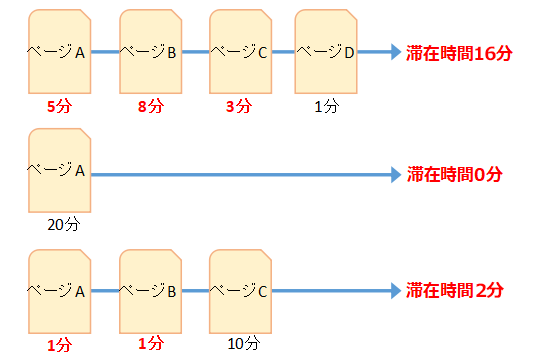

WEBサイトの平均セッション時間と平均ページ滞在時間は、Googleアナリティクスで確認できますが、単純に訪問したページの滞在時間を足して算出するわけではありません。

たとえば、ユーザーがページAに訪れて3分滞在し、その後リンクをたどってページBに5分滞在して、そのサイトから離脱したとします。その場合、WEBサイトの滞在時間は3分になります。

つまり、離脱したページの滞在時間は、WEBサイトの滞在時間には含まれません。そのため、直帰率が高いと、WEBサイトの滞在時間は必然的に短くなるということです。

上記をセッションで求めるか、ページで求めるかによって、平均セッション時間と平均ページ滞在時間それぞれを計算することができます。

平均セッション時間・平均ページ滞在時間・直帰率とSEOの関係

滞在時間(セッションでもページでも)は、訪問したユーザーの満足度が関係しているだけでなく、直帰率とも関係していることがわかりました。

ということは、滞在時間がWEBページの評価に使われていてもおかしくありません。つまり、滞在時間が長いサイトの方が、滞在時間が短いサイトよりも評価が高いと考えられるわけです。

ところが、この考え方に対して、GoogleのJohn Mueller(ジョン・ミューラー)氏が以下のようにコメントしています(海外SEO情報ブログの内容を要約)。

直帰率や滞在時間をランキングシグナルとしてGoogleは使っているのか? アルゴリズム評価には使っているが個々の検索結果を変更する目的では使わない | 海外SEO情報ブログ

つまり、滞在時間が長くて、直帰率が低くても、それで検索順位が上がることはないという回答です。

とはいえ、わたしたちは単純に順位を上げるためにWEBサイトを管理しているわけではありません。滞在時間が長くなること、直帰率が低くなることには根拠があり、それがユーザー満足度につながっていることは間違いありません。

さらに、より複雑になっていくランキングアルゴリズムの指標として、いつ滞在時間や直帰率が使われるようになるかわかりません。

実際に、ページ表示速度(スピードアップデート)やSSL対応も、当初はランキングアルゴリズムには含まれていませんでした。

ページ・セッションの滞在時間を伸ばす方法

では、滞在時間を伸ばすためにはどうすれば良いのでしょうか。

コンテンツの質を上げる

まず、滞在時間を伸ばすためには、ユーザーに複数ページを見てもらわなければいけません。そのためには、良質なコンテンツを提供しなければいけません。

Googleが言う質の高いコンテンツとは、「Google General Guidelines(Google検索品質評価ガイドライン)」に沿ったコンテンツです。

同じく、Googleが求める良質なコンテンツの23の定義について押さえておいた方が良いでしょう。

内部リンクを最適化する

質の高いコンテンツを提供しているなら、なるべくたくさんのコンテンツを見てもらうために、ユーザーを回遊させなければいけません。

そのためには、内部リンクを最適化して、ユーザーにとって利便性の高い内部リンク構造を作っておく必要があります。

読みづらい文章を読みやすくする

ユーザーの滞在時間を伸ばすためには、ユーザーが読んでわかりやすい記事を提供する必要があります。

ウェブライダーの松尾氏は、読みづらい文章を読みやすくするだけで、ユーザーの滞在時間が伸びることを示唆しています。

先ほどの続きだけど、離脱率や滞在時間のことを考えると、「読みづらい文章のページ」はまずダメ。改行がなかったり、文章表現がむちゃくちゃだったり。人間の行動に合わせて検索エンジンのロジックが変化していく時代になっているわけだから、人間が嫌うものを公開すべきではない。

— ウェブライダー松尾茂起 (@seokyoto) October 28, 2013

滞在時間や直帰率は結果として現れる

John Mueller(ジョン・ミューラー)氏が言及した通り、現段階では滞在時間や直帰率は直接的なSEOとの関係性は薄いのでしょう。

ただし、滞在時間や直帰率をまったく見る必要がないというわけではありません。

なぜなら、WEBサイトの滞在時間が短いことや直帰率が高いことは、コンテンツの質が悪いことやサイトの作りが悪いことの結果として現れている可能性があるからです。

つまり、ユーザーのコンテンツに対する満足度の低さが、滞在時間を短くし、直帰率を上げているということです。

コンテツの質が悪いことやサイトの作りが悪いことは、もちろんSEO的にはマイナスです。こちらは明確に検索順位に反映されます。

そのため、滞在時間を伸ばし、直帰率を低くする必要があると感じれば、コンテンツの質を上げて、サイト構造を改善しなければいけないうことになります。

将来的に滞在時間や直帰率がSEOの指標の1つになるかどうかはわかりませんが、ユーザーの滞在時間が短かったり、直帰率が高いサイトは、その原因を把握して改善できることがベストです。

そのような観点で、滞在時間や直帰率の重要性をしっかりと把握しておきましょう。