目次 ▼

WEBサイトに新項目を入れるときの作り方

車を販売をしている会社が「https://car-sales.co.jp」というWEBサイトを運営していたとします。この会社が、新規で自転車販売することになった場合、どのようにWEBサイトに含めますか。

商品としての自転車の立ち位置、今後の構想、会社組織など、さまざまなことを考慮する必要はありますが、WEBサイトの作り方は3つ考えられます。

それは、自転車販売を「別サイト(別ドメイン)」で立ち上げること、「サブドメイン」で自転車販売サイトを作ること、「サブディレクトリ」で自転車販売の項目を入れることです。

では、「別サイト(別ドメイン)」「サブドメイン」「サブディレクトリ」は、どのように使い分ければ良いのでしょうか。また、SEOの効果が高いのはどのやり方なのでしょうか。

- 別ドメイン・サブドメイン・サブディレクトリの違い

- 別ドメイン・サブドメイン・サブディレクトリでサイトを作るイメージ

- SEO効果が高いのはどの方法か

それでは早速見ていきましょう。

ドメインとディレクトリの関係

ルートドメインとは

ルートドメイン(root domain)とは、インターネット上の住所の役割をする「wakarukoto.com」「○○○○○○○.net」などの文字列のことです。わたしたちが普段使っているドメインと同じだと思ってください。

URLで示すと、以下がルートドメインです。

例)https://wakarukoto.com/

サブドメインとは

サブドメイン(subdomain)とは、「○○○○.wakarukoto.com」のようにルートドメインの前に、文字列+ドットを加えたドメイン構造のことです。

サブドメインは、ルートドメインとは分かれて存在します。そのため、同じドメインでありつつ、サブドメインは別サイトのように扱えます。URLで示すと、以下がサブドメインです。

例)https://test.wakarukoto.com/

ディレクトリとは

ディレクトリ(directory)とは、階層構造(ツリー構造)を作る際にデータを分類するためのフォルダのことです。

WindowsやMacなどのGUIではフォルダと呼びますが、UNIXやLinuxなどのCUIでは、ディレクトリと呼ばれます。

サブディレクトリとは

サブディレクトリ(subdirectory)とは、「wakarukoto.com/test」のようにルートドメインの後に、スラッシュ+文字列を加えたドメイン構造のことです。「wakarukoto.com」の直下に「test」というフォルダを作っていることを表します。

サブディレクトリは、完全にルートドメイン下にあるカテゴリの存在です。URLで示すと、以下がサブディレクトリを含んだドメインです。

例)https://test.wakarukoto.com/test

別ドメイン・サブドメイン・サブディレクトリの使い方

さて、冒頭の続きですが、別ドメイン・サブドメイン・サブディレクトリで分ける場合のポイントは何でしょうか。

別ドメインでWEBサイトを作るパターン

まず1つ目は、まったくの別ドメインでWEBサイトを作るパターンです。自転車を扱うWEBサイトなので、たとえば「https://bicycle-sales.co.jp」などでしょうか。

別ドメインでWEBサイトを作るのは、自動車販売とまったく関連性を持たせたくない場合や別会社などで展開する場合です。同じ会社で特別な展開をしない場合は、別ドメインにわける必要はないと思います。

どうしても独立したWEBサイトを運営したいという場合に、「https://bicycle-sales.co.jp」と「https://car-sales.co.jp」などに分けるようにしましょう。

サブドメインでWEBサイトを作るパターン

2つ目は、サブドメインでWEBサイトを作るパターンです。サブドメインは、”サブ”というくらいなので、メインの自動車販売に対して、自転車販売が別軸で存在する場合は適していると言えます。

別軸というのは、会社内で自動車販売チームと自転車販売チームのように分かれていたり、部署が別だったりなどです。これから自転車販売が伸ばして、1つの柱にする場合もこの分け方は有効です。

ディレクトリ下でWEBサイトを作るパターン

3つ目は、ディレクトリ下でWEBサイトを作るパターンです。ルートドメインの「https://car-sales.co.jp」が主なら、サブディレクトリは従という関係です。

つまり、自動車販売の脇で(ついでに)自転車も販売し始めましたという場合は、ディレクトリで区切った「https://car-sales.co.jp/bicycle」などの作り方が適しています。

楽天のサイトを見るとわかりやすいと思います。たとえば、楽天トラベル(https://travel.rakuten.co.jp/)や楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/)は、楽天市場とは別業態なのでサブドメインを使っていますが、楽天市場内のレディースファッション(https://www.rakuten.co.jp/category/ladiesfashion/)や家電(https://www.rakuten.co.jp/category/appliance/)は、ディレクトリを使っています。

もちろん、明確な決まりはありませんが、分け方としては上記のように考えるとわかりやすいと思います。

SEO効果が高いのは別ドメイン?サブドメイン?サブディレクトリ?

では次に、これからWEBサイトに新しい要素を追加する際に、別ドメイン、サブドメイン、サブディレクトリでは、どれでWEBサイトを展開した方がSEO効果が高いのでしょうか。

別ドメインのSEO効果

まず、別ドメインで別のサイトを作る場合、ドメインの影響力がないゼロスタートになります。そのため、相互リンク程度しかSEO効果は期待できません。

もちろん、前述した通り、関連性を持たせたくない場合や別会社などで展開する場合は、別ドメインに分ければ良いと思います。

サブドメインのSEO効果

サブドメインでWEBサイトを作ると、たとえルートドメインが同じでもディレクトリ構造が違うため、ルートドメインの影響を大きく受けることはありません。

そのため、ルートドメインのSEO効果を引き継ぎたい場合は、サブドメインでのWEBサイト作成は推奨されないということになります。

サブディレクトリのSEO効果

というわけで、結論としてはサブディレクトリで区切って新しい項目を追加することが、もっともSEO効果を高めることができるということになります。

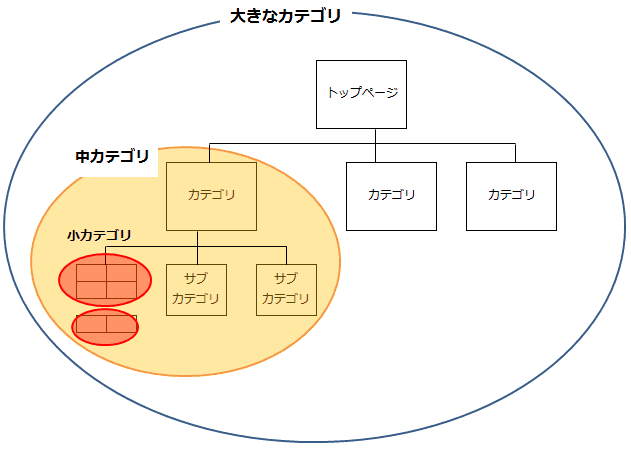

一応簡単に説明すると、以下のように明確なカテゴリ構造を構築するとWEBページ同士の関連性を高め、よりドメインの評価を高めることにつながります。

↓

2.価値が高まった関連性の高いコンテンツで構成される小カテゴリ

↓

3.関連性の高い小カテゴリで構成される中カテゴリ

↓

4.関連性の高い中カテゴリで構成される大カテゴリ

別ドメイン・サブドメイン・サブディレクトリは一長一短

新しい項目を「別サイト(別ドメイン)」「サブドメイン」「サブディレクトリ」のどれで作成するかは、一長一短があります。

SEOの観点で考えれば、関係性の高い大量のページをインデックスさせた1つの巨大なWEBサイトを作った方が良いのですが、そのドメインに何かがあれば、インデックスされたすべてのページに影響を与える可能性もあります。

たとえば、YMYLでWEBサイト(ドメイン)自体にフィルタが掛かってしまうと、すべてのページが影響を受ける可能性があります。つまり、同じドメイン下にあるYMYLに関係がないページの順位まで落ちてしまいます。

また、ルートドメインのサイトにブランドを毀損する事故(炎上なども)が起こった場合は、サブドメインもブランドが傷ついたり、攻撃を受ける恐れがあります。

そのため、冒頭に話した通り、商品の立ち位置、今後の構想、会社組織など、さまざまなことを考慮に入れて、別ドメイン・サブドメイン・サブディレクトリを使い分けるようにしましょう。