目次 ▼

titleタグとは

titleタグ(タイトルタグ)とは、WEBページのタイトルを表示するために、HTMLのhead内に記述される要素のことです。

Googleでは、検索結果にtitleタグの内容が表示されることが極めて高く、ページ内の情報を端的に表す文字列としてSEOの評価対象になります。

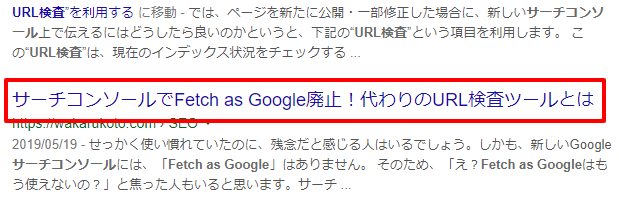

たとえば、上記の検索結果を見ると、「サーチコンソールでFetch as Google廃止!代わりのURL検査ツールとは」と表示されていますが、HTMLソースにはtitleタグを使って以下のように記述されます(head,title要素以外は削除)。

<head> <title>サーチコンソールでFetch as Google廃止!代わりのURL検査ツールとは</title> </head>

- SEOの効果が高いtitleタグの書き方

- ユーザビリティが高まるtitleタグの書き方

それでは早速見ていきましょう。

今回は、titleタグを最適化する書き方と文字数のルール、titleタグとSEOの関係についてお話したいと思います。

SEOの効果が高いtitleタグの書き方

titleタグは、Googleのランキングアルゴリズムに影響を与えます。つまり、titleタグを正しく書くことで、SEO対策の効果があるということです。これは、以下「Google Ranking Factors」にも記載されています。

「Google Ranking Factors」とは、Google Partner(Googleが認定しているGoogle広告の正規代理店)である「NORTHCUTT」がさまざまな文献やGoogleの技術者のインタビューなどから、Google検索のランキングアルゴリズムに影響すると思われる要素を解説したコンテンツのことです。

Google Ranking Factors: 273 Facts & Myths (2019) | Northcutt

titleタグに検索キーワードを含める

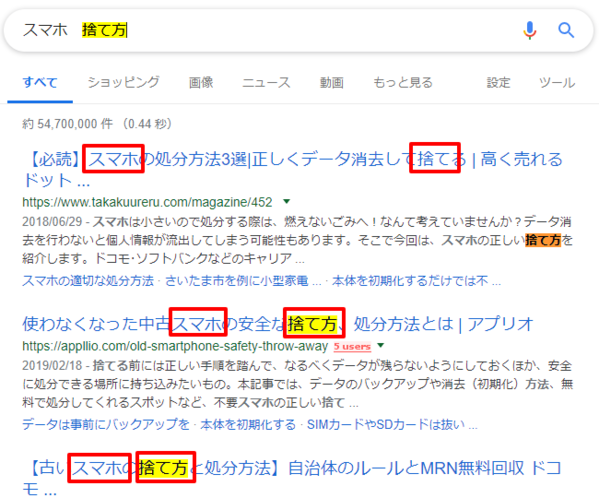

titleタグは、ページ内容やページタイトルを定義づけるため、検索キーワードを含めて記述してください。たとえば、「スマホ 捨て方」で検索すると、タイトルには「スマホ」「捨て方」に関連したキーワードが含まれます。

titleタグの前半に検索キーワードを含める

検索キーワードは、titleタグの前半に含めた方が検索順位が高いことがわかっています。Thumback.comによると、タイトルの語順によってトラフィックが20-30%も変わったという結果が出ています。

この結果は、検索キーワードをtitleタグの前半に含めることとともに、関連用語を近くに配置するなどの順番も大切だということを示唆するものです。

ただし、タイトルはページ内容をわかりやすく、端的に表さなければいけないため、検索キーワードは必ずしも先頭に書く必要はありませんし、無理やり前半に含めるべきものでもありません。

titleタグに検索キーワードを含めすぎない

検索キーワードを過剰に重複させる行為は、「キーワードスタッフィング(Keyword Stuffing)」というスパム行為に当たります。これはtitleタグ内においても同様です。

同じ検索キーワードは何度も使わず、1-2回程度に留めるべきでしょう。そもそも、検索キーワードを繰り返し使うことで、タイトルがページの内容を端的に表さなくなれば、クリック率は下がってしまいます。

titleタグの文字数は長すぎてはいけない

titleタグの文字数は、全角30-35文字未満にしましょう。長すぎると、ランキングアルゴリズムの低評価対象になる可能性があります。

ユーザビリティが高まるtitleタグの書き方

titleタグはランキングアルゴリズムだけでなく、ユーザビリティの観点からからも最適化を考えなければいけません。そのため、以下のルールを守って書きましょう。

タイトルは全角で35文字以内に収める

titleタグの文字数は、日本語なら多くてもで全角で35文字以内にしましょう。個人的には28文字以内、長くても32文字以内に収めるように調整しています。理由は2つあります。

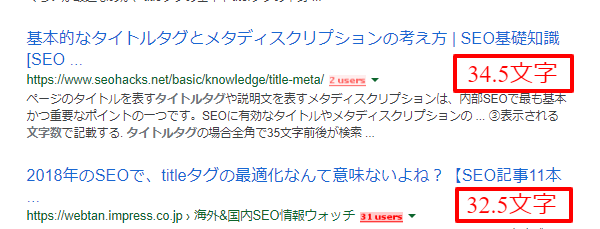

検索結果に表示される文字数に制限があるため

半角を0.5文字換算すると、上が34.5文字、下が32.5文字です。表示されるタイトルの文字数はまちまちなので、タイトルが切れないためには、28文字以内に収めた方が意図を検索ユーザーに伝えることができます。

タイトルが短い方が内容を推測しやすいため

もちろん、すべてのWEBページではありませんが、ユーザビリティの観点から考えれば、やたら長いタイトルよりも短いタイトルの方が、ユーザーは瞬間的に理解でき、内容を推測しやすくなります。

タイトルはページ内容を端的に表す

「人がスマホを手放せない理由とは?3つの科学的な根拠」というタイトルの記事が、「チョコレート美味しい!」という内容であれば、Googleにもユーザーにも評価されないことはわかりますね。

つまり、タイトルとページ内容の関係性が近いほど、Googleは評価しますし、ユーザーも納得して読むことができます。

重複したページタイトルにしない

Googleは、同じような内容のページを検索結果に表示しないように、情報の独自性を重視しています。そのため、ページタイトルも変えて、独自性を出さなければいけません。

もちろん、ユーザビリティの観点で考えても、似たタイトルのページがあるとサイト内を回遊するうえで障害になる恐れがあります。

強調したい部分を考えてタイトルを書く

Googleで検索した結果に対して、タイトルだけをじっくり眺めて中身が想像できたページをクリックするという人はいないと思います。

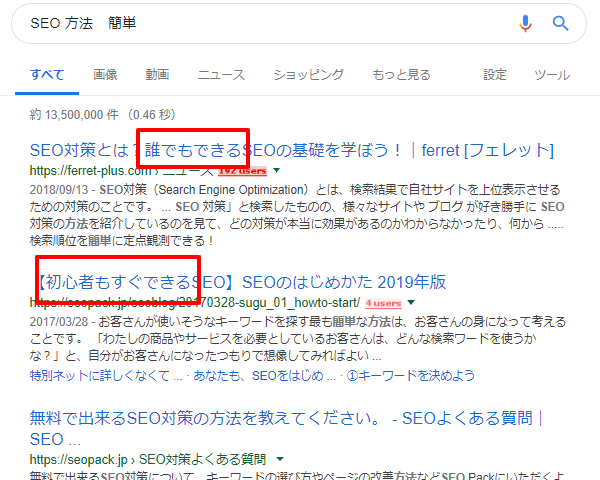

たとえば、「SEO 方法 簡単」というキーワードで検索するユーザーは、「できる限り簡単にSEO対策をしたい。」「自分でもわかるSEO対策が知りたい。」という意図を持って検索すると想像できますね。

そのような人が以下の検索結果を見ると、瞬時に「誰でもできる」「初心者もすぐできる」に目が行くはずです。つまり、強調したい部分を考えてページタイトルを付けると、クリックされる確率が上がります。

この結果の場合、【】でキーワードが強調されている分、1位よりも2位の方がクリック率が高いかもしれません。

titleタグを最適化する書き方のまとめ

前述したとおり、titleタグはSEOの観点からも、ユーザビリティの観点からも重要な要素だとわかります。

そのため、titleタグの重要性を十分に理解したうえで、正しい書き方をしなければいけません。

最後に、SEOとユーザービリティを重視したtitleタグを最適化する書き方をまとめておきましょう。

- titleタグ内には検索キーワードを含める

- titleタグの前半に検索キーワードを含める

- titleタグに検索キーワードを含めすぎない

- titleタグの文字数は長すぎてはいけない

- タイトルは日本語で35文字以内

- タイトルはページ内容を端的に表す

- タイトルはページごとに変える

- 何を強調したいかを考えて書く

- 強調したい部分を考えてタイトルを書く

クリックされるタイトルの付け方も知っておきましょう。内容は少し被りますが、タイトルの付け方を工夫すれば、今より何倍もクリックされるタイトルになります。

- 記事タイトルは30文字以内!伝えたいことがあれば別

- 記事タイトルにはキーワード+関連語を2-3つ含める

- キーワードは記事タイトルの前半にを含める

- 記事タイトルは同じにしない、似たタイトルも避ける

- 記事タイトルに同じキーワードを複数回使わない

- 検索行為は質問だと認識してタイトルを付ける

- ユーザーにメリットをわかりやすく伝える

- メリットを強調するわかりやすい言葉を入れる

- 記事内容を予測できる記事タイトルにする

- 記事タイトルで特定ターゲットにリーチする

- 記事内容より過剰な宣伝文句を使わない

- ブランド名が必要か不必要かを考える

- 記事タイトルには『』【】()「」を多用しない

- まとめ記事だということがわかる表記をする

- 記事タイトルでニュースや速報性を伝える

- 記事タイトルで反論、攻撃、煽りを表現する

- 話題性のある商品レビューであることを表示する

- 具体的な法則名、心理学用語、フレームワークを入れる

- 数字を使って記事内容をイメージしやすくする

- 記事タイトルに誰かが思っていそうな言葉を入れる