目次 ▼

意外と行われない内部リンクの最適化

記事を書くときは、初めから完璧な文章、完璧なSEOを求めてはいけません。

公開した記事が検索エンジンで上位に表示されるには、作りっぱなしではなく、何度もリライトを重ねて、少しずつ文章を仕上げていく必要があります。

では、リライトの際に「内部リンク」に焦点を当てている人はどれくらいいるでしょうか。

文章だけでなく、内部リンクを最適化することは、場合によっては被リンクを獲得するよりもメリットになる場合があります。

では、内部リンクの最適化とはどのような行為でしょうか。また、内部リンク最適化によって、どのようなメリットがあるのでしょうか。

- 内部リンクと外部リンクの違い

- Googleに対する内部リンクの役割

- 基本的な内部リンクの最適化の方法

- 内部リンク最適化によるユーザーのメリット

- 内部リンク最適化による運営者のメリット

それでは早速見ていきましょう。

内部リンクと外部リンクの違い

まず、簡単に内部リンクと外部リンクの違いについて説明をしておきます。

内部リンクとは

内部リンクとは、同一ドメインの別のページへのリンクのことです。

たとえば、このサイトで言うと「https://wakarukoto.com/○○○○」というリンクをページ内に貼ることを内部リンクといいます。

<a href="https://wakarukoto.com/○○○○">内部リンク</a>

外部リンクとは

一方、外部リンクとは、違うドメイン内にあるページへのリンクのことです。被リンクとも言います。

外部リンクは、自分のサイト以外のサイトへ貼られたリンク、もしくは自分のサイト以外のサイトから自分のサイトへ貼られたリンクを意味します。

<a href="https://www.google.com/?hl=ja" target="_blank">Google検索</a>

Googleに対する内部リンクの役割

適切な内部リンクの設置は、Googleに次の3つの役割を果たします。

クローラーを巡回しやすくする役割

Googleは、パンダアップデートとペンギンアップデートによって、よりリアルタイムにコンテンツと被リンクを順位付けに反映するようになりました。

そのため、たとえ対象コンテンツをしばらく更新していなくても、外部リンクの増減や既存の外部リンク先の評価の上下によって、そのコンテンツも常にアルゴリズムの影響を受けています。

その評価を素早く反映するために、クローラーが巡回しやすいよう内部リンクを配置することはとても重要です。

重要なコンテンツをGoogleに伝える役割

一般的に、外部リンク(被リンク)が集まったコンテンツは評価が高くなりますが、この仕組みは内部リンクも同様です。

とは言え、不必要にすべてのコンテンツに内部リンクを貼りまくってはいけません。

同一サイト内でも関連性が高いコンテンツ・低いコンテンツがあるため、適切なアンカーテキストで内部リンクを貼って、コンテンツの関連性をGoogleに伝えるようにしましょう。

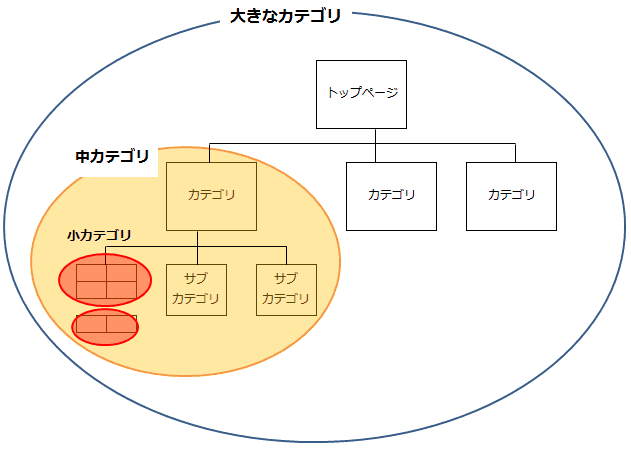

適切なサイトの構造をGoogleに伝える役割

Googleはトップページやカテゴリとして紐付いたサブページなど、サイト構造を理解することで、クローリングの優先順位を決定します。

そのため、カテゴリに沿った内部リンクを貼って、サイトの構造をわかりやすくしましょう。

基本的な内部リンクの最適化の方法

基本的な内部リンクの最適化は、内部リンクの貼り方と貼る場所を明確にすることです。内部リンクは、内部リンクの貼り方と貼る場所によって3種類に分かれます。

- ユーザーがサイト内の位置を把握するための内部リンク

- コンテンツの途中で内容を補完するための内部リンク

- コンテンツの最後で目的に誘導するための内部リンク

ユーザーがサイト内の位置を把握するための内部リンク

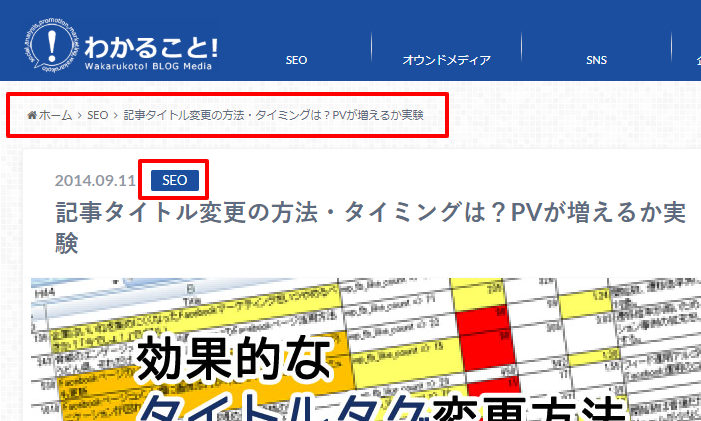

ユーザーがサイト内の位置を把握するための内部リンクとは、「カテゴリリンク」や「パンくずリスト」などのナビゲーションリンクのことです。

WordPressを使えば「カテゴリリンク」や「パンくずリスト」は簡単に設置できますが、それ以外でWEBサイトを構築した場合も、ナビゲーションリンクは必ず設置しましょう。

カテゴリリンクとは

カテゴリリンクとは、各カテゴリに属するコンテンツを一覧表示する内部リンクのことです。ユーザーが見ているカテゴリを把握し、関連コンテンツを見つけやすくする役割があります。

パンくずリストとは

パンくずリストとは、上位階層からカテゴリ毎に表示して現在位置をわかりやすくする内部リンクのことです。

パンくずリストは、ユーザが階層構造を把握でき、現在位置がわかりやすくなるだけでなく、クローラーにもサイト内の構造を正しく伝える役割があります。

コンテンツの途中で内容を補完するための内部リンク

コンテンツの途中で内容を補完するための内部リンクとは、引用や参考、または関連記事をリンクする場合に使います。

関連記事のリンクの設置の仕方は、基本的には外部リンクと変わりませんが、どの程度の関連性で内部リンクを設置すれば良いかは、また別途お話します。

コンテンツの最後で目的に誘導するための内部リンク

コンテンツの最後で目的に誘導するための内部リンクとは、購買ページ、セールスライティングページ、商品紹介ページなど、サイトのKPIに直結する内部リンクのことです。

ユーザーがコンテンツに満足すれば、コンテンツの最後に設置した内部リンクはクリック率が高まります。そのため、コンテンツとKPIに直結する内部リンクは相性がとても大切です。

内部リンク最適化によるユーザーのメリット

内部リンクを最適化するのは、SEOのためではありません。適切に内部リンクを貼ることで、ユーザーの利便性が向上して、次のメリットが考えられるからです。

- コンテンツの可読性が高まる

- サイトのナビゲーションになる

コンテンツの可読性が高まる

ユーザーに伝えたいことすべてを1コンテンツにまとめて書くと、内容が膨大になり、読みづらくなります。

コンテンツを複数に分けて、補足事項や関連事項を内部リンクで補完することで、ユーザーのコンテンツの可読性を高めるメリットがあります。

サイトのナビゲーションになる

数百ページ以上あるWEBサイトはサイトの全貌がわかりづらく、自分が今見ているものがメインコンテンツなのかサブコンテンツなのかがわからなくなることがあります。

カテゴリやパンくず、ページネーションなどを内部リンクとして設置することで、ユーザーにサイトの全貌をわかりやすく伝えることで、WEBサイト内を移動しやすくなります。

内部リンク最適化による運営者のメリット

ユーザーの利便性を考えて内部リンクを貼ることで、運営者は次のメリットを得られます。

- サイト内の回遊率が高まる

- 見て欲しいコンテンツに誘導できる

サイト内回遊率が高まる

コンテンツの途中に貼る内部リンクは、その部分の補足事項や関連事項として貼られます。

ユーザーは、コンテンツ読みながら疑問に感じたこと、もっと知りたいと思ったことを補完するために内部リンクをクリックするので、サイトの回遊率が高まります。

また、サイトの回遊率が高まれば、それだけサイトの満足度、信頼度が高まり、再訪を促すきっかけになります。

見て欲しいコンテンツに誘導できる

サイトの目的が、商材を購買してもらうことだとすると、ユーザーには購買ページ、またはセールスライティングページへの内部リンクを踏ませる必要があります。

WEBサイトの作りにもよりますが、たとえばすべてのコンテンツの最後に必ず目的への誘導(内部リンク)を設置することで、ユーザーに見て欲しいコンテンツに誘導しやすくなります。

内部リンク最適化は面倒でも大切な行為

さて、内部リンクの最適化が大切だとわかったら、次はどのような基準、ルールで内部リンクを設置すれば良いかですが、ここはなかなか面倒です。

たとえば、大量のコンテンツを抱えたWEBサイトの場合、新しいコンテンツができる度に、そのコンテンツがどのコンテンツに紐づくかを考えて、内部リンクを貼ったり、過去のコンテンツの内部リンクの貼り直しが発生します。

最初から作成するコンテンツが設計されていれば、内部リンクを管理することも可能ですが、多くのWEBサイトは日々増えていくコンテンツの見直しに追われるか、諦めて内部リンク最適化をしないかに分かれるのだと思います。

ただ、前述した通り、内部リンク最適化はGoogleに対しても、ユーザーに対しても必要な行為ですし、運営者にとってもメリットがある行為です。

そのため、少しずつで良いので、自分なりの内部リンク最適化のルールを作っていくようにしましょう。

次回は、内部リンクをどのような基準で貼れば良いのか、ルールの作り方と管理の仕方についてお話します。