目次 ▼

人が1分間に読める文字数は?

この記事の上部に[読了目安]というものがあります(今は消していますが読了目安は4分ほど)。これは記事を読むための目安時間を示しています。

文章を読むスピードは人によって違うので、この時間は単なる目安に過ぎません。

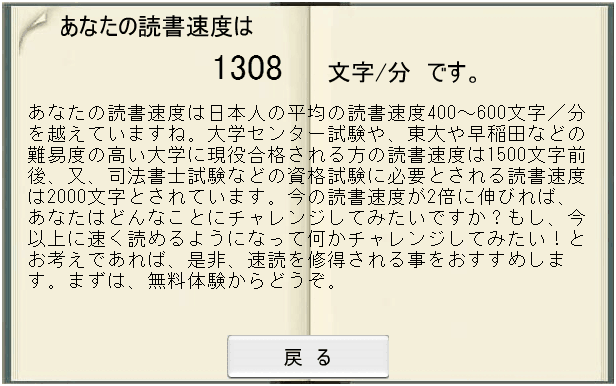

小説などの文芸作品の場合、日本人の平均読了文字数は400-600文字/分と言われています。ところが、本を読み慣れている人は1分間で1000文字以上、難関大学に合格するような人であれば、1分間で1500文字以上も読めるそうです。

もちろん、文章が小学生向けの教科書なら読むスピードは早くなるでしょうし、学術書なら遅くなるでしょう。挿絵がたくさんついていれば読むスピードは上がりますし、文字だけだと遅くなります。

読書速度測定

まずは、あなたの読書スピードを以下のサイトで測ってみてください。

さて、読了時間を出している多くのサイトが500文字/分で設定していますが、私たちは800文字/分で設定しています。

多くない?と思った人もいるでしょうが、理由があります。

なぜ800文字/分で設定しているか

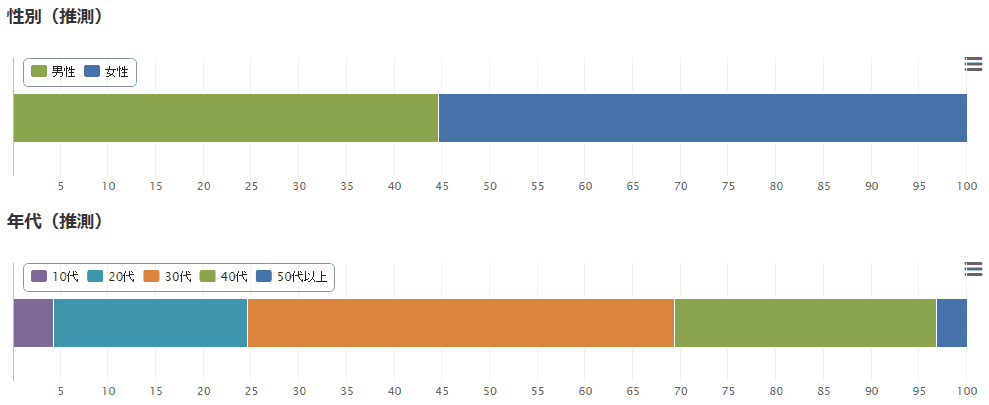

以下は、Yahoo!アクセス解析から得た、このサイトの訪問者のユーザー属性です。

女性が少しだけ多く、年齢層は30代、40代、20代の順に構成され、ネットリテラシーは中級者が多くを占めていることがわかります。

このサイトは、小説などに比べて読みやすい言い回しを使い、文章表現も簡単なので読みやすいはずです。

文章をある程度読んできている年齢で、ネットにもある程度知見を持っている20-40代の忙しい層が仕事の合間に読むことを想定してるため、800文字/分に設定しています。

さて、そんな忙しい人がもっと早く文章読むことができれば、それだけ時間を短縮できるわけですが、その方法を知っているでしょうか。

文章を早く読む方法と言うと、速読術が思い浮かびますね。

速読術とはなにか

速読術に関しては、たくさん本が出ているので詳細はそちらを読んでもらうとして、ざっくり説明をすると、速読術とは文章を早く読むコツではなく、書いてあることを効率良く記憶し理解するための方法なのです。

究極の速読術は、テレビなどでたまに見る、ページをペラペラペラとめくっていき、最後に内容を聞くと「合ってる!」というもの。見たことあると思います。

あれはページを丸ごとイメージとして頭のなかにコピーし、そこに書いてある文章を単語レベルで拾ってつなぎ合わせることで内容を理解します。

マンガの読み方を思い浮かべればわかると思います。

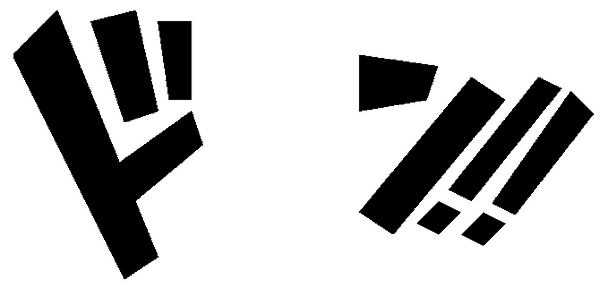

たとえば、ドラゴンボール(ワンピースでもいいですが)を読むときに、擬音を含めたすべての文字を読む人はいないでしょう。

でも読み終わった後、どのような内容だったかは憶えていますし、「あの場面で何となく擬音があったな。」位はわかるはずです。もし読むときに擬音を意識すると、どんな擬音だったかも覚えているはずです。

ドン!!とか。

これを小説のような文章でもできるようにするのが速読術です。 絵をつなぎあわせて意味を理解するように、ページという画像の中の単語を組合せて内容を理解します。

ただし、速読をすると小説の行間や擬音に込められた味わいが薄れてしまいます。面白さを半分捨てて、早く読んでいるということです。

面白さを理解しつつ文章を早く読む方法とコツ

では、どうすれば面白さを理解しつつ、早く文章を読めるようになるのでしょうか。以下の4つの方法を説明します。

2.文字ではなく、単語や熟語などの塊で読む

3.意味が通じるまで頭のなかで音読するという行為はやめる

4.語彙力をつけるためにやっぱり読書は必要

助詞や動詞の後半は読まない

まずこちらの文章を読まずに何となく見てください。読まずに。

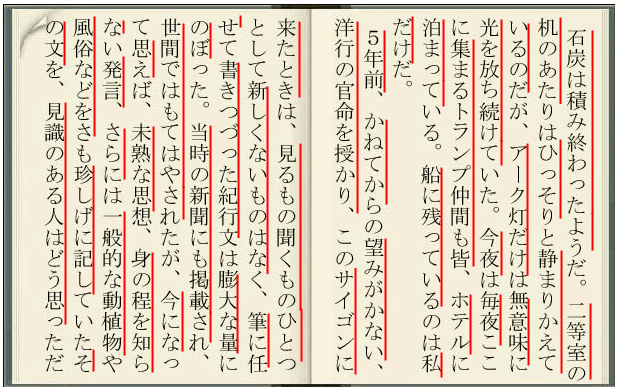

次にこちらの文章を見てください。赤線が入っているので、その部分だけ意味を理解しようとしながら読んでみてください。

一見ほとんどの文字に赤線が入っているように見えるかもしれませんが、助詞には付いていなかったり、単語の途中で切れていたりします。

小説など、文学表現が含まれる文章は擬音を読んで、情景描写からイメージを膨らませることで、文章に味わいが生まれます。

文章の味わいを残すために、省略できる文字は限られます。読まなくて良い文字は少しですが、この方法を意識していなかった人は読むスピードが上がるはずです。

文字ではなく単語や熟語の塊で読む

普段文章の読み方に関して誰かと、「どうやって読む?」なんて会話をしないのでわからないと思いますが、実は「単語や熟語などの塊で読む」方法は、当たり前の人とそうではない人がいます。

当たり前だと思ってる人は何も問題ありません。そうではない人は、文章を1文字1文字読んでいます。極端な場合、4文字熟語も1文字ずつ読んでいます。

意識をして、単語や熟語の塊で読めるようになると、文章を読むスピードは速くなります。

意味が理解できるまで頭の中で音読する行為はやめる

文章を読むスピードが遅い人は、がんばって文章の意味を理解しようとします。その際、すべての文字を読み、頭の中で音読しているのではないでしょうか。

つまり、目で追い、頭のなかで読み上げ、耳で聞いて(いるように)理解する、という行為をするため、読むスピードが遅くなってしまいます。文章を読むときは、頭の中での音読をやめましょう。

文章の中には、実は次の文を読まなければ全体の意味がわかりにくい表現手法もあります。そのため、1文字ずつ、1単語ずつ、1文ずつ意味を理解しながら読むのではなく、後追いで理解しながら読み進めるようにします。

イメージとしては、腹話術の「…声が…遅れて…聞こえるよ。」のような感じです。

文章を読みながら、書かれている内容がイメージとして頭に浮かんでくるようになれば、これまでよりも圧倒的に速いスピードで文章が読めるようになります。

語彙力をつけるためにやっぱり読書は必要

さて、ここまで説明してきましたが、助詞の読み飛ばし行為にしても、単語を塊で読む行為にしても、後追いで理解しながら読む行為にしても、

やっぱり言葉を理解する力が必要です。そして、理解力を上げるためには語彙が必要です。

意味を理解しなくても良く、単純にすべての文字を読みあげるだけの時間を測れば、文章を読むスピードに大きな個人差は出ないはずです。

つまり、言葉や文章の理解力と予測変換をする能力に個人差があるということになります。

言葉や文章の理解力と予測変換能力の差を埋めるためには、少しずつ語彙力を上げなければいけません。

そのためには……やっぱりある程度の読書量が必要になっちゃうんですよね。もちろん紙の本ではなく、電子書籍やネットの文章で語彙力を養っても問題ありません。

文章を読む量は大人の方が多い

書籍でも、新聞でも、ブログでもなんでも良いのですが、文章を読む行為を続けると人間の頭の回転は速くなりますし、言葉の理解力が高まります。

もし10代で、読書が嫌いだったり、文章を読むことが苦手な人は、実は大人になってからの方が難しい文章を読んだり、勉強のために読書しなければいけないということを知っておいてください。

実際、10代のころのわたしはあまり本を読みませんでしたが、大人になってからは月に数冊読む(読まざるをえない)ようになりました。

時間の大切さがわかる年齢になってから、本を早く読む大切さが理解できるようになりましたし、文章を早く読むための努力もするようになりました。

今よりも頭の回転を早くしたい人、効率良く勉強をしたい人は、ネットでも良いのでなるべく多くの文章を読むことをおすすめします。